|

Les grandes orgues

|

accueil accueil

photos photos

concerts concerts l'Association l'Association Relevage Relevage orgues

en Dauphiné orgues

en Dauphiné  contact contact

|

|

Les grandes orgues

|

accueil accueil

photos photos

concerts concerts l'Association l'Association Relevage Relevage orgues

en Dauphiné orgues

en Dauphiné  contact contact

|

Par Bruno Charnay, titulaire.

Après avoir tenté de retracer l'évolution de l'orgue de Saint-André jusqu'au XIX° siècle, il me semble à propos de rassembler ici les principales informations dont nous disposons sur les autres orgues de Grenoble à partir des quelques archives qui ont été publiées. Peut-être d'autres documents dorment-il encore ici ou là, ce qui permettra de compléter - ou d'infirmer - l'histoire que j'essaye de reconstituer ici. Ceci va nous amener à évoquer les anciens lieux de culte de Grenoble, où les chapelles de couvents, rarement parvenues jusqu'à nous, étaient bien plus nombreuses et richement dotées que les églises paroissiales. Celles-là étaient d'ailleurs parfois plus fréquentées que celles-ci, au grand dam de l’évêque et des curés. Enfin, on verra nettement se dégager l'importance de deux instruments : celui de la cathédrale Notre-Dame et celui de la collégiale Saint-André.

|

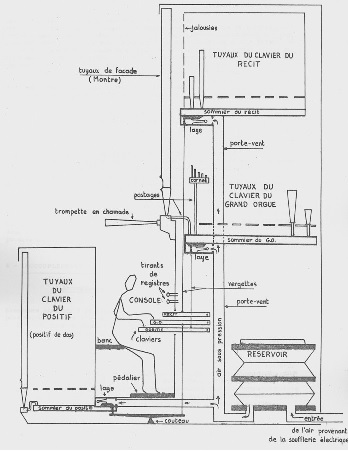

J'emploie moins de termes propres à

la facture d'orgue dans

ce document que dans le précédent. Cependant, on ne peut

totalement les éviter

et il y en a quelques-uns, assez récurrents, dont je voudrais

donner ici le

sens exact : Quand on parle de Grand-Orgue, ou de Grand Clavier, il s'agit du clavier principal de l'orgue, contenu dans ce qu'on appelle le grand buffet ou grand corps, par opposition au Positif, qui désigne à la fois le clavier secondaire de l'orgue et le meuble placé en bord de tribune et qui contient les tuyaux dudit clavier. Les claviers - ainsi que le pédalier et les tirages de jeux - sont placés dans un renfoncement du soubassement du grand buffet, pouvant ainsi directement actionner la mécanique de la plus grande partie de l'instrument. On parle de "console en fenêtre", mais on pourrait tout aussi bien parler de "console en placard", l'organiste ayant la tête dans le soubassement de l'instrument, à quelques dizaines de centimètres de la mécanique de l'instrument et ne voyant à peu près rien de ce qui l'entoure. Plus la mécanique est courte, plus l'organiste ressent le déclenchement de la soupape et peut lui donner vie. La mécanique du Positif, quant à elle, passe sous le siège de l'organiste pour rejoindre le buffet correspondant s'il existe. C'est pourquoi on parle de Positif de dos, puisqu'il se trouve dans le dos de l'organiste... mais plus près des yeux et des oreilles de l'auditeur. Il y a cependant des cas assez exceptionnels que j'aurai à évoquer où la tuyauterie du Positif est située dans le grand corps, qui est alors le seul buffet de l'orgue. Le grand buffet contient aussi la tuyauterie des claviers de Récit et d'Echo, s'il y a lieu, et celle du pédalier. Ce dernier reste peu développé jusqu'au début du XIX° siècle, sauf dans les pays germaniques, qui ont aussi par ailleurs pratiqué des mécaniques complexes permettant à l'organiste de jouer tourné vers l'autel et non vers le ventre de l'instrument. Cela permet surtout d'être au contact direct des chanteurs et instrumentistes qui concertent avec lui. Quant au "grand orgue", avec son équivalent emphatique bien connu "grandes orgues", qui désigne l'instrument principal d'une église et qui s'oppose ordinairement à "orgue de chœur", nous aurons peu à l'employer, dans la mesure où jusque vers 1850, il n'y a ordinairement qu'un orgue dans nos églises de France, le plain-chant étant généralement chanté a cappella, ou alors doublé par cet instrument au son quelque peu dinosaurien que l'on appelait le "serpent". Quand on veut mêler un orgue à un ensemble de musiciens, on emploie plutôt un petit orgue à un clavier qui est posé au sol et que l'on peut déplacer facilement, d'où son nom de "positif", alors que l'orgue de tribune est, pour employer une expression juridique, "immeuble par destination", dans la mesure où il n'est pas possible de le déplacer d'un centimètre au gré de sa fantaisie. On voit cependant la ressemblance de ce type de petit orgue avec le buffet de positif d'un grand-orgue, à la différence près que ce dernier est solidaire du reste de l'instrument. |

Comme dans le texte précédent, les

principaux ouvrages que

j'ai consultés (et que je recommande à qui voudrait aller

plus loin) sont

l'Inventaire national des orgues, publiés en volumes ou en

fichier

(généralement un par département) dans les deux

dernières décennies du XX°

siècle.

Nous l'avons vu, la présence d'un orgue est

attestée au

début du XV° siècle à la cathédrale,

à Saint-André et à l'église des

Dominicains. Notons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'églises

paroissiales :

à l'époque, les paroisses sont Saint-Hugues (attenante

à la cathédrale, mais

distincte), Saint-Jean (située place Saint-André, au

niveau de la statue de

Bayard actuelle) ainsi que Saint-Laurent pour le faubourg de la rive

droite de

l'Isère. Saint-Laurent est à la fois un prieuré

bénédictin et le siège d'une

paroisse avec curé et vicaire, et même un conseil de

fabrique institué par Mgr

Laurent Alleman à l'époque qui nous occupe. Bien que

paroisse et monastère

soient alors fort prospères, on n'a pas encore mis au jour de

documents

attestant l'existence d'un orgue à cette époque. En 1647,

il est fait mention

d'un organiste, puis en 1749, on achète un nouvel orgue (soit il

n'y en avait

plus, soit on a voulu en acheter un meilleur...)

Les couvents existant à l'époque

sont ceux des ordres

mendiants, Franciscains (ou Cordeliers) et Dominicains (ou Jacobins).

Comme on

sait que le couvent des Dominicains était

particulièrement florissant, rien

d'étonnant à ce qu'on y trouve un orgue. Les Cordeliers

en eurent un aussi,

mais peut-être à une époque plus tardive. Ils

avaient une place non négligeable

dans la vie de la cité, mais des péripéties comme

l'occupation de leur chapelle

par les Protestants dès 1562, puis plus encore leur nouvelle

installation sur

l'actuelle place de Bérulle en 1590, lorsque Lesdiguières

récupéra leur ancien

couvent pour y installer son arsenal, ont certainement fait passer le

souci des

orgues au second plan...

L'inventaire des orgues réalisé dans

la France entière à la

Révolution (dans le but d'en estimer la valeur pour les vendre

éventuellement...) fait état de six orgues

d'église (Inv. pp.21 et seq.) :

Ce dernier instrument avait été

transporté à l'hospice civil

"à la fin du siècle". Son buffet avait été

réalisé par Thomas Hache

en 1744. Précision intéressante, vu la

notoriété et le talent de l'artisan,

mais nous n'avons aucun détail sur la composition de cet orgue

car les deux

experts envoyés par le District n'ont pas été

autorisés à y accéder par les

administrateurs. On peut penser qu'il était de dimension

semblable aux deux

précédents.

Les quatre premiers nommés avaient

évidement un pédalier. On

peut le supposer pour les deux autres, même si ce pédalier

pouvait être en

tirasse, c'est à dire démuni de jeux propres mais muni

d'un mécanisme lui

permettant d'actionner les touches correspondantes dans le grave du

clavier.

Précisons qu'à cette époque,

dans l'orgue français type, le

dernier clavier (celui du haut) ne parle que sur la partie aiguë,

les deux

premières octaves étant fixes : c'est le clavier de

Récit ou d'Echo, destiné à

faire parler un jeu, parfois plus, auquel est juste dévolu une

partie mélodique.

De grands instruments possèdent ces deux demi-claviers en plus

du Grand Clavier

et du Positif, comme on l'a vu pour l'orgue (inachevé, de fait)

de Saint-André.

Deux remarques concernant les églises

paroissiales :

Deux remarques concernant les orgues de couvents :

Sur les six instruments mentionnés, on

constate que deux

seulement échapperont au vandalisme révolutionnaire :

ceux de la cathédrale et

de la collégiale, soit le tiers des orgues dont nous avons

connaissance. C'est

hélas assez représentatif des pertes

révolutionnaires en France. Enfin, ces

deux rescapés seront démolis et remplacés avant la

fin du XIX° siècle, le

manque d'entretien consécutif à l'interdiction du culte

pendant plusieurs

années et la grande misère des églises lorsque les

paroisses se relèvent au

début du XIX° siècle ayant entraîné des

dommages sans retour. Ils ne laissent

donc comme souvenir que leurs buffets, malheureusement tous deux assez

mutilés.

L'orgue de la cathédrale possédait

certaines particularités

qui rendent encore plus triste sa disparition. On les a souvent

citées, sans

toutefois y chercher une explication. C'est en effet un instrument bien

énigmatique sur plusieurs points. De plus, les archives sont

très rares, pour

ne pas dire inexistantes pour la période de sa construction.

Le buffet a été classé

Monument Historique en 1992, en tant

qu'œuvre de Jacques Mollard, auquel l'arrêté de

classement attribue aussi la

partie instrumentale sur la foi d'un courrier de 1699 dans lequel ce

facteur

d'orgue s'excuse de ne pouvoir s'occuper du jacquemard de Romans car il

travaillait "à l'achèvement des orgues de Notre-Dame".

Faut-il en

déduire pour autant qu'il avait construit cet instrument

à neuf ? Sans être

impossible, c'est quand même assez surprenant pour cet artisan

qu'on ne connait

que pour des travaux fort limités à Lyon, sur l'orgue du

monastère royal de

Saint-Pierre et peut-être sur celui des Célestins. Jacques

Mollard est quand

même davantage connu pour son activité d'horloger... et

d’huissier. N'oublions

pas que dès 1686, les chanoines de Saint-André avaient

fait

"franciser" leur orgue par un Lyonnais, justement, François

Dufayet,

tandis que les Ducs de Savoie possédaient dans leur

Sainte-Chapelle de Chambéry

un orgue de style français construit en 1675 par Etienne Senot,

ou Senault, de

Bourges (voir Inv. des orgues de Savoie). Imagine-t-on

l'évêque de Grenoble,

ancien chapelain de Louis XIV, le fameux cardinal Le Camus, dans le

diocèse

duquel se trouvait alors Chambéry, admettre la construction dans

sa cathédrale

d'un orgue si "démodé" en 1699 ? Cela me paraît

impensable... Voici

donc un indice de plus (parmi d'autres) pour penser que Jacques

Mollard, s'il a

bien "achevé" (i.e. agrandi et complété) l'orgue

de Notre-Dame, ne

l'a pas construit à neuf. Deux ans avant sa mort, il aurait

même pu être encore

l'auteur des travaux de 1715 mentionnés sans autre

précision sur le site de

l'Association des amis de l'orgue de la cathédrale de Grenoble.

Ayant travaillé à Lyon, il y a donc

vu des orgues édifiés

par des grands noms de la facture française. Il serait

surprenant qu'il

ait alors construit à Grenoble un instrument présentant

des particularités le

rattachant à une tradition transalpine. Ainsi le tirage de jeux

à l'italienne,

c'est-à-dire "ne se tirant point ni ne se poussant ; on les

déplace de

droite à gauche et vice versa". (Inv.p.301). Des facteurs

régionaux comme

les frères Eustache, de Gap, on pratiqué ce

système, mais beaucoup plus tôt

(vers 1660).

De la même façon, certaines

caractéristiques du buffet

semblent indiquer une époque voisine de 1660. Ainsi, les trois

grandes

tourelles assez aplaties, et surtout cette double rangée de

plates-faces

semblables, superposées les unes sur les autres (Inv.ibid.). On

ne trouve cette

disposition assez rare en France que dans des instruments de cette

époque et

tous dans le sud de la France. Ainsi, les orgues des cathédrales

de Toulouse

(1609), Marseille (Vieille Major, détruite, 1661), la

collégiale de Draguignan

(Eustache, 1638, aujourd'hui disparu). Parmi quelques autres, je ne

peux passer

sous silence ce buffet si extraordinaire de la cathédrale de

Saint-Bertrand-de-Comminges

(1550), qui est antérieur d'un siècle aux

précédents et par conséquent de style

Renaissance. Si on excepte sa forme en angle, absolument unique, due

à une

magnifique adaptation à son emplacement dans la

cathédrale, c'est celui dont

l'ordonnancement général ressemble le plus à celui

de Grenoble. Rapprochement

bien éloigné dans le temps, mais qui pourrait encore

témoigner du caractère

exemplaire de ce meuble unique.

Tous ces buffets ont trois grandes tourelles,

celle de

centre dépassant de peu les deux autres. Sauf le dernier, ils

répondent aussi à

la description faite par Cavaillé-Coll : "La construction

originaire de cet

orgue paraît remonter au siècle de Louis XIII. Le buffet

porte l'empreinte du

style architectonique de ce temps... Ce buffet se trouve

couronné par un grand

entablement en ligne droite..." Pour la partie instrumentale,

Cavaillé-Coll estime qu'elle "a tout au moins deux

siècles d'existence...

Les claviers à main... manquent du premier Ut # dans la basse...

Le clavier de

pédale ... dénote la plus ancienne origine". Voir Inv. p.

31 pour le texte

complet.

La pédale comportait un jeu de 16 pieds, ce

qui est fort

rare en France sous l'Ancien Régime, sauf en complément

d'une pédale déjà bien

fournie en jeux dans de grands instruments assez tardifs. Il faudrait

donc

plutôt y voir une influence italienne. D'autre part, le plus

grand tuyau de ce

jeu comportait l'inscription : "J. Gonard, 1660". Je serais fort

tenté d'y voir l'indice de la construction première de

cet orgue par un facteur

italien ayant francisé son nom, ou d'un facteur français

formé en Italie...

quitte à prendre à rebours l'arrêté de

classement de 1992. Evidemment, je ne

demande pas mieux que d'être contredit par des archives

nouvellement mises au jour.

Une autre particularité de cet instrument

est la présence de

trois claviers complets et un demi-clavier d'écho, alors que les

orgues

français de l'époque se contentaient de deux claviers

complets, plus un ou deux

demi-claviers (Récit ou/et Echo). Je ne vois guère que

l'exception magistrale

de l'orgue Isnard de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, par ailleurs bien plus tardif (1773). A

Grenoble, l'instrument d'origine avait peut-être la tuyauterie de

ses deux

claviers dans le même grand buffet, sans positif de dos, comme on

peut le voir

souvent au XVII° siècle, particulièrement dans le sud

de la France. Pour le

mettre "à la mode", on l'aurait ensuite doté d'un positif

de dos

construit selon la hauteur disponible, donc assez réduit par

rapport au grand

buffet, puis l'on aurait ajouté un clavier pour le faire parler,

sans trop

retoucher l'organisation intérieure de l'orgue

préexistant. Cela pourrait faire

penser à l'orgue de la cathédrale Saint-Nazaire de

Carcassonne : l'orgue du

XVII° avec ses deux claviers1/2 contenus dans un buffet unique a

été doté d'un

positif de dos entre 1772 et 1775, mais dans ce cas, on a réuni

sur un seul

clavier (travail plus complexe) la tuyauterie contenue dans le grand

buffet

(Grand clavier et positif primitif) et agrandi le grand buffet pour

loger de

nouveaux jeux de pédale.

Voici donc, pour les amateurs qui ne la

connaîtraient pas,

la composition étonnante de cet orgue grenoblois :

Je serais donc tenté d'imaginer la petite

histoire suivante,

dont l'esprit ne changerait pas fondamentalement si l'orgue avait

été

réellement construit à neuf par Jacques Mollard en 1699.

En ce cas cependant,

l'impulsion de départ aurait été donnée par

l'orgue de la collégiale, ce qui

serait aussi surprenant, les fonds disponibles freinant la

réalisation des

travaux ambitieux prévus au départ :

Cette petite histoire aux allures de course

à l'échalote est

d'autant plus plausible que l'on connaît la concurrence qui a

toujours existé

entre les deux chapitres de chanoines (Notre-Dame et

Saint-André), issue de la

lutte de pouvoir entre le Dauphin et l'Evêque, celui-ci cherchant

à affirmer

l'antériorité de son pouvoir temporel face aux

prétentions envahissantes de

celui-là. Selon l'éminent archéologue et historien

de l'art Alain de Montjoye,

on peut même très sérieusement penser que c'est la

construction de la

collégiale Saint-André par le Dauphin Guigues VI

André à partir de 1228 qui a

entraîné quelques années plus tard la

démolition de la cathédrale romane pour

construire l'édifice gothique que nous connaissons "entre le

milieu et le

troisième quart du XIII° siècle au plus tard" (cf.

Autour du groupe

épiscopal de Grenoble, ouvrage collectif, DARA, Lyon, 1998). Par

ailleurs,

comme on le sait, la hauteur des tours est un symbole de pouvoir. La

tour de la

cathédrale n'était pas très haute (un étage

de moins qu'aujourd'hui) et la tour

de l'Evêché la dépassait même

peut-être. Il est alors significatif que le

Dauphin ait fait édifier à Saint-André la fameuse

flèche que nous admirons

toujours, le plus haut monument de Grenoble jusqu'à...

l'édification du clocher

de Saint-Bruno en 1879... en attendant la tour Perret, mais cela est

encore une

autre histoire.

Après le massacre de l'intérieur de

la cathédrale par

l'architecte diocésain Alfred Berruyer, sous prétexte

d'embellissement, il n'y

a donc plus ni grande tribune ouest, ni grand-orgue en 1862. Le buffet

ancien,

après avoir été charcuté et

rafistolé par le facteur Goll, dont on a déjà

parlé, est quasiment plaqué au mur du clocher sur une

espèce de balcon, comme

on peut le voir encore aujourd'hui. Le facteur le plus

célèbre (et génial) de

France, Aristide Cavaillé-Coll, à qui

l'Evêché avait fait rédiger depuis 1859

des projets d'orgues de plus en plus petits, place finalement en 1863

derrière

ce buffet, sous l'arcade du clocher, un orgue de... huit jeux,

aujourd'hui à

l'église paroissiale de Voreppe (voir l'Inv. pour cette autre

histoire d'orgue

nomade).

En 1898, le facteur Anneessens construit à

la collégiale un

orgue entièrement neuf de 32 registres, celui que nous pouvons

toujours

entendre aujourd'hui après restaurations et agrandissements

successifs. Le même

facteur construit encore l'orgue de la nouvelle église

Saint-Bruno à laquelle

nous faisions allusion précédemment, puis l'orgue du

Petit Séminaire de la

Côte-Saint-André en 1902. Et voilà un

troisième orgue voyageur, puisqu'il va

être transféré à la cathédrale et

remonté par le Lyonnais Ruche en 1931. Trois

instruments donc dus au même facteur belge à Grenoble dans

les trois églises

principales de la ville, si on excepte Saint-Louis, où l'orgue

en provenance de

Saint-Antoine a été reconstruit en 1902 par le facteur,

suisse cette fois,

Théodore Kuhn.

Et les autres églises ? Saint-Laurent, qui

n'avait plus

d'orgue après la Révolution, comme on l'a vu, est

dotée d'un nouvel instrument

au XIX° siècle. Il est aujourd'hui à la

cathédrale, où il sert d'orgue de

choeur, et même d'orgue unique, depuis que les travaux

d'architecture dans le

clocher ont rendu le grand-orgue muet en 1990... Deux autres

instruments,

construits vers 1850, n'ont pas bien franchi les limites du

siècle : celui de

Saint-Joseph, dont on ne connaît qu'une photo du buffet

(évoquant les

Callinet), ne fonctionnait plus en 1900. Malgré un projet de

transfert dans la

nouvelle église demandé au facteur (suisse encore)

Tschanum, il a disparu à la

démolition de l'ancienne en 1929. Il a fallu attendre 1943 pour

que cette

nouvelle église (devenue basilique) fût enfin dotée

d'un orgue. Quant à celui

de la chapelle de l'Ecole professionnelle de Vaucanson, construit par

le

facteur grenoblois Frédéric Mayer, il a été

vendu avant la fin du siècle et se

trouve aujourd'hui à l'église paroissiale de

Virieu-sur-Bourbre (orgue classé

Monuments Historiques). Cela nous permet de citer encore deux orgues

qui ont

peut-être moins voyagé que les trois premiers, mais qui

n'ont pas souffert

quand même de sédentarité.

Rappelons aussi la construction d'un orgue au

nouveau temple

de la rue Hébert par le facteur Goll en 1870, dont subsistent

quelques jeux

fort beaux dans l'instrument actuel, comme je l'ai déjà

dit dans l'article sur

l'orgue de Saint-André. Profitons de cette occasion pour dire

que la qualité

des orgues construits par Goll et parvenus jusqu'à nous

rachète heureusement

l'aventure cathédralesque de ce malheureux facteur.

Cela nous entraîne peut-être un peu

loin des perspectives de

départ, mais permet de compléter ce petit tableau des

orgues de Grenoble à la

fin du XIX° siècle et au tout début du suivant. Il

faudra bien aussi un jour

reparler des travaux du facteur Anneessens puisqu'il y a toujours trois

orgues

initialement construits par lui à Grenoble et un aussi à

Vizille, celui de

Saint-André étant de loin le mieux conservé.

En conclusion, souhaitons que la

cathédrale, qui n'a plus

aujourd'hui à sa disposition qu'un orgue de huit jeux, comme

celui de

Cavaillé-Coll en 1869, mais avec la qualité en moins,

retrouve un jour un grand

orgue de tribune. Tribune reconstruite à la place et aux

dimensions de celle

stupidement détruite par Berruyer en 1862. Son buffet,

classé Monument

Historique et qui possède encore quelques tuyaux anciens,

pourrait y retrouver

avec bonheur les proportions qui furent les siennes jusqu'à

cette triste année.

Enfin, on pourrait y réédifier un grand instrument pour

lequel on aurait tout

intérêt à s'inspirer de la disposition si originale

de celui qui y trônait

alors. Espérons que l'association des Amis de l'orgue de la

cathédrale soit un

jour récompensée ainsi de ses efforts.

A la collégiale Saint-André,

après le grand relevage qui a

eu lieu en 2016-2017, que souhaiter de plus ? L'instrument sonne comme

il n'a

jamais sonné. Peut-être un jour verrons-nous la

restauration et la remise en

valeur du buffet XVIII°. Cela s'inscrirait logiquement dans le

cadre d'une

restauration intérieure du bâtiment. Mais quand on voit

déjà l'aspect

lamentable des extérieurs, on se doute que ce n'est pas pour

demain, même si le

classement de l'édifice aux Monuments Historiques peut laisser

une lueur d'espoir.

En plus des Inventaires des orgues déjà cités, je me suis référé bien sûr aux multiples publications concernant l'histoire de Grenoble et de ses églises, dont je n'ai pas l'intention de faire une bibliographie détaillée. Parmi les auteurs les plus autorisés sur ces sujets, on peut citer (de façon évidemment non exhaustive) Robert Bornecque, Alain de Montjoye et Renée Collardelle. Enfin, il faut citer l'intérêt particulier pour la partie centrale de cet article les deux livres de Gilles-Marie Moreau parus aux Editions de L'Harmattan :

On peut trouver bien sûr des indications intéressantes

dans

des ouvrages anciens, à condition cependant de les confronter

avec des

recherches plus récentes.